Alter Koffer [via Mann im Schatten]

Alter Koffer [via Mann im Schatten]

Eva Banchelli

Il 31 maggio di quest’anno è passata quasi inosservata in Italia la notizia della morte di Hans Keilson, avvenuta nella cittadina olandese dove risiedeva dal 1936. 101 anni, portati fino all’ultimo con l’energia e l’acutezza di spirito che sono state, in molti casi, la più autentica rivalsa delle vittime verso i loro carnefici, Keilson è uno degli ultimi grandi maestri regalatici dalla diaspora intellettuale ebraica seguita alla presa del potere di Hitler. Originario di Bad Freienwalde, al confine con la Polonia, riuscì ad abbandonare il paese, dove aveva esordito con il romanzo La vita va avanti nell’anno stesso dell’ascesa della dittatura, mentre entrambi i suoi genitori vennero trucidati ad Auschwitz.

La disattenzione della critica italiana non stupisce: l’unico libro di Keilson tradotto nella nostra lingua, il suo capolavoro narrativo La morte dell’avversario, è apparso infatti, per iniziativa quanto mai meritoria di Mondadori e nella sensibile traduzione di Margherita Carbonaro, solo un mese prima della sua scomparsa e a distanza di quasi cinquant’anni dalla prima edizione tedesca. Il romanzo rappresenta dunque per il lettore italiano l’introduzione all’opera di un autore tutto da scoprire e, insieme, il lascito spirituale di una figura che si è confrontata per una vita intera, partendo dalla personale inestinguibile sofferenza, con i temi fondamentali del trauma, della colpa e della memoria, intorno ai quali è costruita anche la vicenda narrata. Le date 1942-1959, unico elemento di referenzialità storica posto a sigillo di una narrazione che vuole offrirsi come parabola astratta, segnalano del resto la lunga, tormentata gestazione di un testo che ci conduce all’interno del processo stesso di elaborazione del lutto attraverso la scrittura.

La morte dell’avversario è una particolarissima commistione di Bildungsroman e di conte philosophique, incorniciato dallo schema del manoscritto ritrovato: attraverso una serie di episodi emblematici l’io narrante ricostruisce l’evoluzione del suo rapporto con l’Avversario, un persecutore la cui cieca spietatezza saprà condurre il complesso processo di proiezione/identificazione da parte della sua vittima fino alla matura pienezza di un odio attivo e consapevole. I nuclei di riflessione che Keilson consegna alla nostra attenzione sono gli stessi che egli ha scandagliato nella sua duplice veste, quella di neuropsichiatra infantile, dedito a lenire le ferite degli orfani della Shoa, e quella – da lui sempre considerata con un tocco di ironica perplessità – di scrittore e di poeta. La ricchezza del suo pensiero, l’intransigenza nell’interrogare i recessi più profondi e contraddittori della natura umana attingono però da una cultura che va oltre le già straordinarie risorse del suo ‘doppio talento’, innestate come sono di un sapere che reca, pur senza esibirlo, anche il sigillo della sapienza ebraica le cui tracce sono disseminate nel testo e ne sostanziano la tessitura.

Se in Italia giunge dunque solo ora, anche in Germania Keilson è una riscoperta recente, trascinata anche da una straordinaria ricezione americana e promossa nel 2005 dalla raccolta completa in due volumi delle sue opere da parte dell’editore Fischer. L’esule ha così, alla fine, ritrovato casa nella lingua dalla quale, come possiamo leggere nelle sue liriche centrate su questo tema (Sprachwurzellos, 1986), aveva subìto il più violento degli sradicamenti senza tuttavia mai poterla abbandonare come strumento espressivo. Di quello sradicamento gli rimarrà – come ad altri perseguitati, basti pensare a Klemperer o a Canetti – l’orecchio sensibile all’aggressione che il potere totalitario esercita mitragliando con la violenza delle parole. Il linguaggio di cui si serve Keilson per narrare il suo affondo nella barbarie e nei meccanismi della sua micidiale seduzione è, di contro, vigile, preciso, lento, variato, a tratti struggente: solo così la letteratura può sferrare la sua controffensiva all’uso criminale del discorso, della voce, del gesto da parte dell’Avversario.

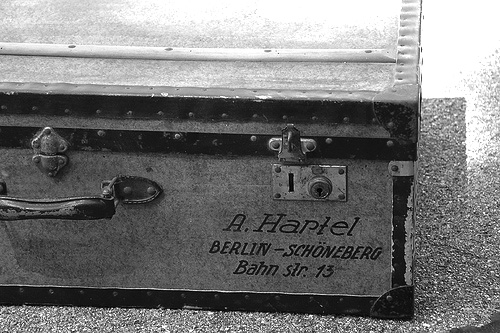

Il capitolo VII è, in questo senso, un pezzo da antologia nel quale il narratore, assistendo a un comizio del suo Nemico, smaschera con i sensi feriti la potenza stregonesca che la retorica dell’oratore esercita sul destinatario, interrogando nel contempo con l’allerta della ragione l‘enigma del consenso’. Anche in queste pagine il dittatore non è mai reso riconoscibile: la scarna iniziale “B.” che lo designa, mentre gli nega la menzione del nome (riguardo supremo nella tradizione ebraica), lo trasforma in figura astratta del Male assoluto, con la cui presenza imprescindibile dentro e fuori di noi Keilson, attraverso il suo protagonista, chiama l’essere umano a un confronto senza quartiere. Altrettanto, e ancora più vistosamente elusiva, è la reticenza nei confronti del crimine di cui quel Male è artefice: la persecuzione e lo sterminio degli ebrei non sono mai direttamente menzionati in tutto il testo. In questo caso il silenzio non è gesto di sprezzo ma di riserbo, cautela di un autore conscio, come pochi altri, dell’indicibilità dell’Estremo. L’abisso della Shoa si condensa così nell’episodio della profanazione di un cimitero, il cui crudo realismo si trascende in rappresentazione simbolica della pulsione di morte all’origine della ‘soluzione finale’; ma, ancora di più, la Catastrofe si rende presente (in particolare nelle straordinarie pagine dedicate allo zaino predisposto dal padre in attesa della deportazione) nell’indugio di preghiera con cui Keilson si sofferma sugli oggetti quotidiani, “cianfrusaglie di una vita” ormai destinate alla morte, reliquie sottratte dalla poesia all’ orrore della Storia.

Eva Banchelli

Hans Keilson, La morte dell’avversario, traduzione di Margherita Carbonaro, Milano, Mondadori 2011, pp. 261.

da: L’Indice dei libri del mese, ottobre 2011.

integralmente on line!

integralmente on line!