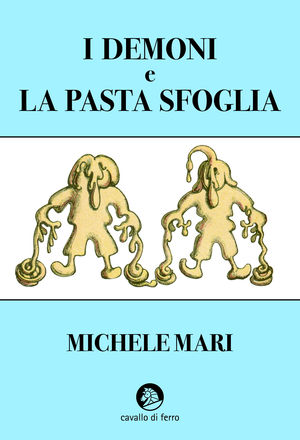

[Iniziamo a prepararci alla lettura del Michael Kohlhaas di Kleist con questo saggio di Michele Mari, tratto dal volume I demoni e la pasta sfoglia, ripubblicato da Cavallo di Ferro nel 2010. D.P.]

[Iniziamo a prepararci alla lettura del Michael Kohlhaas di Kleist con questo saggio di Michele Mari, tratto dal volume I demoni e la pasta sfoglia, ripubblicato da Cavallo di Ferro nel 2010. D.P.]

Michele Mari

Se l’enigma consiste nell’alludere a un vuoto attraverso il pieno, pochi racconti sono enigmatici come Michael Kohlhaas. Apparentemente, è la storia di un puntiglio che innesca una catena di eventi sempre più grandi dalla quale il protagonista non può più liberarsi. Il mercante di cavalli Michael Kohlhaas è un uomo giusto e un uomo ingenuo, perché crede che il mondo sia equo e razionale. Quando subisce un’angheria (due cavalli lasciati in pegno a un barone in attesa di ottenere un lasciapassare gli vengono restituiti in uno stato pietoso) ricorre alla giustizia non con spirito di rivalsa, ma con la serenità artigianale di chi vuole raddrizzare una piccola stortura nel cosmo. E anche quando, dopo essersi reso conto (lentamente, faticosamente, quasi non volendoci credere) dei privilegi e dei favori che consentono al barone di eludere la legge, decide di farsi giustizia da solo, il suo procedimento è quello dell’uomo calmo e minuzioso che esegue un compito dovuto. Così prima dà un ultimatum al barone, poi, con un manipolo di seguaci che cresceranno in esercito, passa all’azione incendiando, uccidendo, depredando: formidabile bandito o angelo della morte, egli rimane tuttavia sempre un onesto mercante: non capisce, si sforza di arrivare a una transazione, è sempre convinto che da qualche parte ci sia un equivoco. Così, fra una scorreria e un nuovo ricorso alla giustizia, vengono coinvolti in un gigantesco problema giuridico e militare l’Elettore di Brandeburgo e l’Elettore di Sassonia, le corti di Berlino e di Dresda, Cancellieri e Presidenti, Principi e Generali: nonché un Martin Lutero affascinato dall’ostinazione di quell’uomo. Dall’ostinazione e dall’ossessione, perché la sublimità di Kohlhaas coincide con una specie di ottusità per cui, in tanto clamore e in tanta violenza, ciò che solo conta è il puntiglio: prima che a lui quei due cavalli devono essere restituiti al loro perduto onore, e per questo devono essere ingrassati e lucidati personalmente dall’infingardo barone. E a tanto si arriverebbe, se Kleist, con una serie di complicazioni romanzesche che si accaniscono contro il suo personaggio, non spingesse le cose al punto di rottura: così (estesosi l’affaire alla corte imperiale di Vienna) Kohlhaas verrà condannato a morte subito dopo avere avuto piena soddisfazione nel processo contro il barone: sentenza capitale che però a questo punto (suprema raffinatezza sadica dell’autore) spiace per diversi motivi sia all’Elettore di Brandeburgo sia all’Elettore di Sassonia, sì che veramente siamo costretti ad attribuire la rovina di Kohlhaas a una stortura cosmica indipendente dal volere umano (giacché il punto di vista del mercante, con il crescere degli eventi, è stato interiorizzato prima dal popolo e poi dalle autorità).

Ma l’ossessione è ossessione, e per questo Kohlhaas muore contento: i cavalli sono tornati e sono grassi e lustri, e in questo senso il cosmo è di nuovo diritto. Soprattutto, l’ossessione è anche stile: in Kohlhaas lo stile è quello della rassegnazione ad agire, come un Bartleby che al suo proverbiale «Preferirei di no» aggiungesse sospirando: «Ma mi tocca farlo»; in Kleist lo stile è quello piano e cantilenante della cronaca processuale, senza impennate e senza accelerazioni, e soprattutto è uno stile all’insegna di una vigile profilassi antisentimentale. Kohlhaas non è il Corsaro Nero e non è Robin Hood, e nemmeno Jean Valejan: non ha nulla del bandito romantico perché il suo animo resta sempre quello del mercante, del mercante che in una Sassonia messa a ferro e fuoco computa l’esatto valore del fagotto perso da un suo garzone per richiederne formalmente il risarcimento. Prova ne sia che, nonostante la fortuna cinematografica del motivo dell’uomo tranquillo che si trasforma in macchina da guerra in seguito a un sopruso, è quasi impossibile sovrapporre a questa storia l’ombra di un film (certo non Rambo, che pure prende le mosse da un piccolo puntiglio: forse, se proprio si deve citare un titolo, Un giorno di ordinaria follia).

Parlavo di un vuoto: come dobbiamo sentirci, dopo un racconto simile? Con che spirito lo ha scritto il suo autore? È la storia di una vittoria o di una sconfitta? Christus patiens o Christus triumphans? Kohlhaas è un saggio o un demente? Una delle astuzie di Kleist, ai fini di questa ambiguità, è la reticenza su tutte le emozioni di Kohlhaas che non siano la perplessità, sì che noi non sappiamo mai cosa il personaggio stia capendo di quello che egli stesso ha scatenato. La giustizia non è per lui un valore solenne: sono quei due cavalli magri che devono tornare grassi. Intorno a questa immagine ossessiva ruota autisticamente il suo mondo fantastico, ed è qui che la nevrosi rivela il suo carattere magico: ristabiliti i cavalli, l’universo si raddrizzerà. Nel tentativo di avere giustizia perde la moglie, Kohlhaas: ma com’è degli ossessi, mai una volta ottiene da Kleist l’umanità di una lacrima per lei, perché la sua mente è ferma là, nei cavalli. La nevrosi designifica il mondo perché traduce traumi e fobie in un sistema formale che si sostituisce interamente al mondo: per questo una storia così satura di senso (di quel senso supremo che è la giustizia) può trasmetterci un’impressione di insensatezza, di assurdità e di vuoto come solo sanno le storie di Kafka.

Michele Mari

integralmente on line!

integralmente on line!

Pingback: pagine di letteratura tedesca e comparata